お知らせ

- 春の窯元市 開催見送りのお知らせ2025年4月5日

慶応元年創業の有田焼の窯元徳幸窯

有田割烹食器の先駆者

慶応元年(1865年)初代虎助が、現在の有田町応法「掛の谷」に登窯を築き、陶磁器の製造を始めました。徳幸窯の前身です。

その後、古伊万里様式の花瓶、鉢、大皿など最も困難な技術である磁器大物づくりに着手し成功をおさめました。

以来百有余年の間窯の火を消すことなく、二代「幸一」三代「鉄雄」四代「弘」当代「弘幸」とひたむきに焼物づくりに取り組んできました。

特に三代鉄雄は、それまでの大物磁器から戦後の時代の流れをいち早く察知し、割烹懐石食器づくりに業態を大きく転換し、関東、関西方面の市場調査を始め器と料理の調和を目指した新しい食器づくりに情熱を傾け、有田での割烹食器の先駆者としての地位を固めました。

徳幸窯では割烹食器の真髄を求め先駆者としての誇りを継承しながら、その技術、技法を家庭用食器に広く取り入れ、日本の食文化の伝統を尊重しつつ、新しい生活文化に対応した食器づくりに研鑽を重ねて参りたいと考えております。

技術と感性を磨き続ける徳幸窯のものづくり

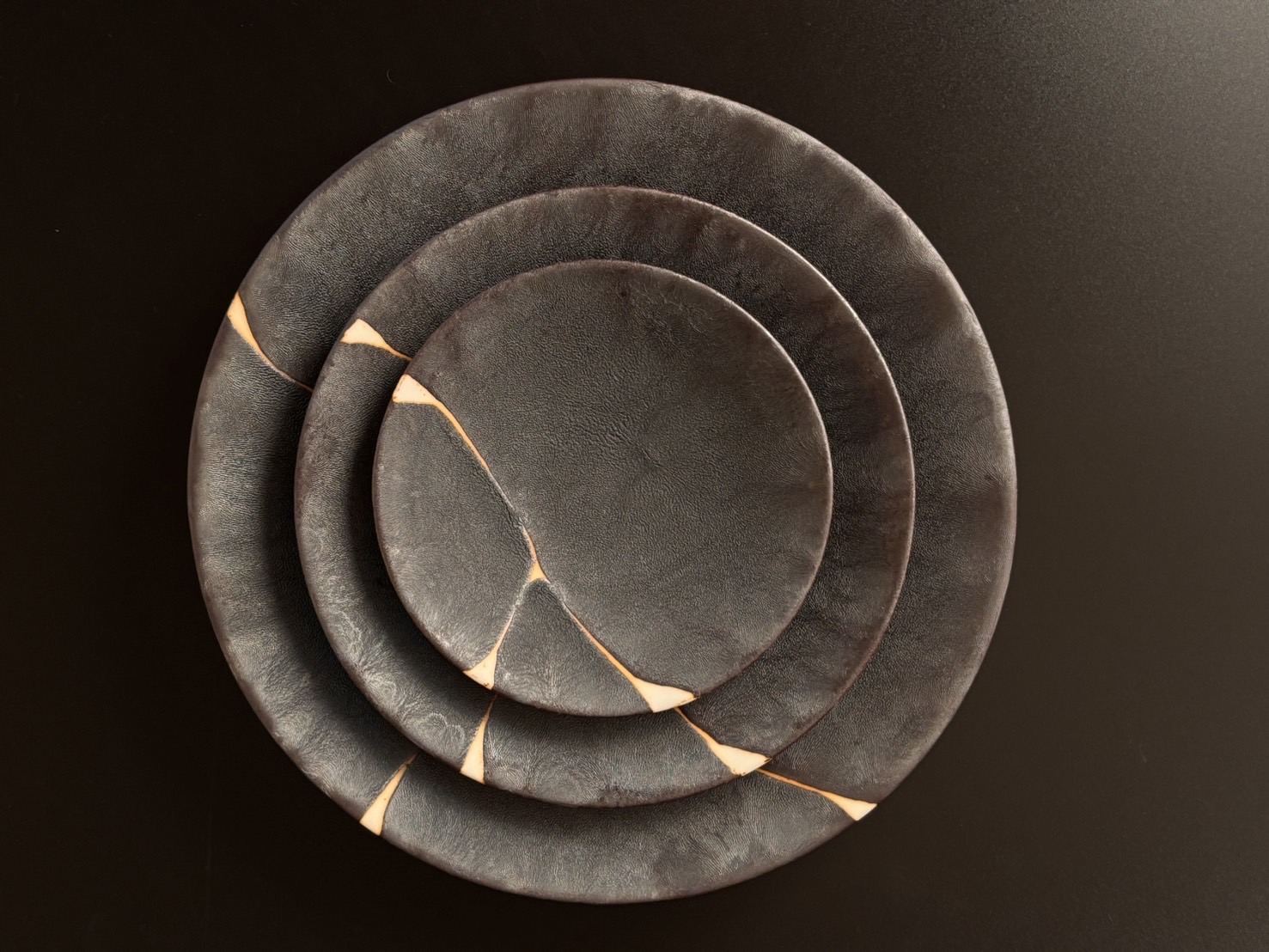

美と信頼をかたちに─ プロフェッショナルのための器

長年培ってきた技術をさらに磨き上げ、一点一点に真心を込めて仕上げる徳幸窯の製陶工場。独自開発の生産設備と継続的な技術革新、そして徹底した品質管理を通じて、安心してお使いいただける器づくりに努めています。

フォルム、色彩、モチーフが織りなす美しい調和──

料理の個性を支え、高める器たちは、プロフェッショナルの技と感性に応える存在です。

唯一無二の出会いが、ここにあります。

日本の磁器のはじまり有田焼とは

有田焼は、17世紀初頭に佐賀県有田町で始まった日本最古の磁器です。朝鮮から渡来した陶工・李参平によって泉山で磁石が発見され、日本で初めて磁器の焼成が成功したことで、有田焼の歴史が始まりました。その美しい白磁と繊細な絵付け技術は、江戸時代にはヨーロッパにも輸出され、国際的な評価を確立します。

有田焼は長らく「分業制」によって発展してきました。陶石から生地を作る「陶土屋」、陶磁器の石膏型を作る「型屋」、その型から生地を作る「生地屋」、その生地を焼く「窯元」、絵付けや装飾を施す「上絵屋」などがあり、それぞれの技術が高められてきた結果、精緻で完成度の高い焼き物が生まれてきたのです。

その中で、徳幸窯は有田の伝統を受け継ぎながらも、生地づくりから焼成までを一貫して行うことができる数少ない窯元の一つです。白磁用の磁土だけでなく、仁清土や黒土など複数の陶土を扱い、成形もろくろ、たたら、圧力型、流し込みなど多彩な技法を駆使。さらに、還元焼成・酸化焼成の両方に対応する窯を備え、表現の幅を広げています。

高精度な転写技術による意匠性の高さも徳幸窯の大きな特長であり、その製品は高級料亭や旅館、ホテルなど、プロフェッショナルの現場で広く支持されています。